El Reaccionario

Madmaxista

- Desde

- 25 Ene 2018

- Mensajes

- 6.944

- Reputación

- 21.270

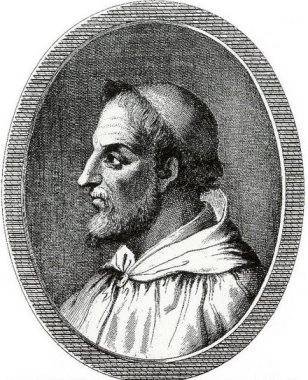

53) Lógica simbólica por Pedro Hispano

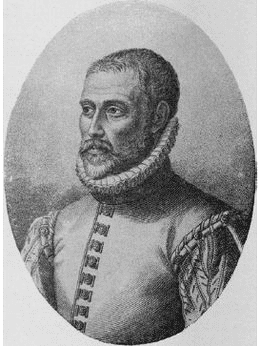

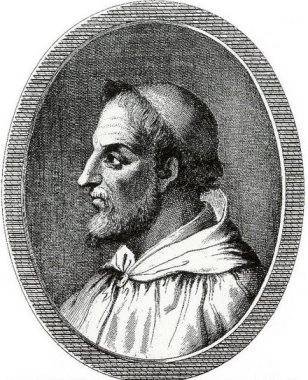

Pedro Hispano fue un filósofo, teólogo y médico que pasó a la historia del pensamiento hispánico por escribir una obra de gran relevancia en el campo filosófico de la Lógica como fue Summulae logicales.

Pedro Hispano, cuyo nombre en latín Petrus Julianus, nació en 1226 en Lisboa, aunque algunas fuentes aseguran su origen en ciudades de la Corona de Castilla o incluso en Estella, en el Reino de Navarra. Estudió humanidades, filosofía y teología en la Universidad de París, siendo discípulo de Juan de Parma y de Guillermo de Shyreswood, de quien heredó su entusiasmo por la Lógica, y sucesor de San Buenaventura. También estudió medicina en la Corte de Federico II, en Sicilia, con maestros de la escuela de Salerno.

En 1246, impartía clases de medicina en el Estudio General de Siena, y escribió libros sobre medicina y uno sobre el género filosófico de la lógica Summulae logicales, siendo deán de Lisboa en 1261 y arcediano de Vermuy en 1268. No tomó posesión del arzobispado de Braga en 1273. Gregorio X le nombro su protomédico, y después cardenal-obispo de Tusculum, llevándole al Concilio de Lyon, donde recibió la consagración episcopal.

La importancia de Pedro Hispano reside en su obra médica y en su aportación a la lógica y la filosofía. Es empirista y aristotélico, en medicina se remite a Avicena, y en teología fue fiel a San Agustín. Heredero y seguidor de Aristóteles, Boecio, Avicena, prevalece en su metodología científica lo empírico sobre lo racional, tomando de Aristóteles, en el plano racional, la abstracción interpretada con la iluminación de Avicena. El gran número de copias manuscritas e impresas de sus obras es un buen indicador de su éxito en la baja Edad Media y el comienzo de la Moderna.

Entre sus obras de medicina y de ciencias naturales la más célebre es Thesaurus pauperum, una especie de breve enciclopedia médica que estudia las enfermedades de mayor difusión y los remedios para combatirlas. Estaba destinado para el uso de estudiantes de medicina pobres que no podían adquirir las voluminosas obras de la materia. Escribió también diversos comentarios médicos a Hipócrates, Galeno, Aristóteles, Humayn ibn Ishaq, Isaac Israel¡, etc., aparte de algunos tratados originales sobre oftalmología como De oculis, Regimen sanitatis, etc.

Sobre filosofía y teología destacan sus comentario aristotélicos De anima, Parva naturalia, Historia Animalium. así como Scientia libri de anima y Exposiçao sobre os libros do beato Dionisio Aeropagita.

Dentro de sus comentarios y tratados sobre el alma merecen Scientia libri de anima, Quaestiones libri de anima y Expositio libri de anima, que junto con el Liber de morte el vita y el Liber naturalis de rebus principalibus naturarum.

En teología siguió la línea tradicional del Agustinismo contra el Aristotelismo averroísta, rechazó expresamente el Monopsiquismo. Suyo es Exposigáo sobre os livros do beato Dionisio Areopagita, que es un comentario al pseudo Dionisio. Otra obra teológica son los Sermones praedicabiles.

Su obra cumbre fue Tractatus, más tarde conocido como Summulae logicales magistri Petri Hispani, que alcanzó gran difusión gracias a que su contenido concordaba perfectamente con la solución gnoseológica del realismo moderado, predominante en las principales corrientes filosóficas de la época. Este tratado fue un importante manual de lógica que se utilizó en las universidades europeas desde el siglo XIII hasta el XVII, cuando fue desbancado por la filosofía y la ciencia modernas. Los iniciadores de esta tendencia estaban en la Facultad de Arte de la Universidad de París fueron Guillermo de Shyreswood y Lamberto de Auxerre, de los que Pedro Hispano fue discípulo. Se hicieron 48 ediciones de su Summulae logicalis, aunque con diversos títulos y contenidos.

El carácter meramente formal de su doctrina lógica hizo que fuese compatible con las diversas tendencias filosóficas, consiguiendo una gran aceptación de este compendio como texto escolar. De ella derivan los versos y palabras mnemotécnicas de la lógica formal clásica.

La lógica simbólica es un sistema formal que analiza los signos y lo que designan. Tradicionalmente, la Lógica positiva entiende que el significado es la relación que existe entre las palabras y las cosas, y su estudio tiene un fundamento empírico: puesto que el lenguaje es un reflejo de la realidad, sus signos se vinculan con cosas y hechos. Por el contrario, la Lógica simbólica de Pedro Hispano usa una notación matemática para establecer lo que designan los signos, y lo hace de forma más precisa y clara que la lengua también constituye por sí misma un lenguaje, concretamente un metalenguaje (lenguaje técnico formal) que se emplea para hablar de la lengua como si de otro objeto se tratara: la lengua es objeto de un determinado estudio semántico.

Súmulas de lógica tiende a fijar la significación de los términos de la lógica y el valor de los argumentos con vistas a la disputa escolástica, con recursos nemotécnicos para el aprendizaje, por lo que pone en dísticos latinos diversas reglas de lógica, inspiradas en Aristóteles, Profirio y Boecio, pero reelaboradas por él.

Esta obra puede dividirse en dos partes principales. La primera versa sobre las doctrinas de la "lógica antigua" (logica vetus) y la "lógica nueva" (logica nova), y la segunda parte contiene doctrinas que han sido tratadas por la lógica moderna, esto significa que discurre sobre las propiedades de los términos.

No solo fue una de las obras más editadas en la Edad Media, sino también comentadas. Fueron insignes comentaristas Simón de Faversham, Roberto Anglicus y Guillermo Arnaldi, en el siglo XIII, y Juan Versor, Gerardo de Harderwijk, Pedro Tartareto, Juan Buridan y Marsilio de Inghem en el XIV. Continuaron sus comentarios en los primeros siglos de la Edad Moderna, época que viajó hasta América y a otras partes, gracias a las órdenes misionales, como por ejemplo Domingo de Soto, Alonso de la Vera Cruz o Tomás de Mercado. No es para menos pues, las Súmulas de Pedro Hispano junto con la Suma de lógica de Lamberto de Auxerre y las Introducciones a la lógica de Guillermo de Sherwood, fueron los textos que mejor recogieron el legado medieval de la Lógica filosófica.

LÓGICA SIMBÓLICA DE PEDRO HISPANO

Pedro Hispano | Real Academia de la Historia

Zeferino González, Pedro Hispano

Pedro Hispano fue un filósofo, teólogo y médico que pasó a la historia del pensamiento hispánico por escribir una obra de gran relevancia en el campo filosófico de la Lógica como fue Summulae logicales.

Pedro Hispano, cuyo nombre en latín Petrus Julianus, nació en 1226 en Lisboa, aunque algunas fuentes aseguran su origen en ciudades de la Corona de Castilla o incluso en Estella, en el Reino de Navarra. Estudió humanidades, filosofía y teología en la Universidad de París, siendo discípulo de Juan de Parma y de Guillermo de Shyreswood, de quien heredó su entusiasmo por la Lógica, y sucesor de San Buenaventura. También estudió medicina en la Corte de Federico II, en Sicilia, con maestros de la escuela de Salerno.

En 1246, impartía clases de medicina en el Estudio General de Siena, y escribió libros sobre medicina y uno sobre el género filosófico de la lógica Summulae logicales, siendo deán de Lisboa en 1261 y arcediano de Vermuy en 1268. No tomó posesión del arzobispado de Braga en 1273. Gregorio X le nombro su protomédico, y después cardenal-obispo de Tusculum, llevándole al Concilio de Lyon, donde recibió la consagración episcopal.

La importancia de Pedro Hispano reside en su obra médica y en su aportación a la lógica y la filosofía. Es empirista y aristotélico, en medicina se remite a Avicena, y en teología fue fiel a San Agustín. Heredero y seguidor de Aristóteles, Boecio, Avicena, prevalece en su metodología científica lo empírico sobre lo racional, tomando de Aristóteles, en el plano racional, la abstracción interpretada con la iluminación de Avicena. El gran número de copias manuscritas e impresas de sus obras es un buen indicador de su éxito en la baja Edad Media y el comienzo de la Moderna.

Entre sus obras de medicina y de ciencias naturales la más célebre es Thesaurus pauperum, una especie de breve enciclopedia médica que estudia las enfermedades de mayor difusión y los remedios para combatirlas. Estaba destinado para el uso de estudiantes de medicina pobres que no podían adquirir las voluminosas obras de la materia. Escribió también diversos comentarios médicos a Hipócrates, Galeno, Aristóteles, Humayn ibn Ishaq, Isaac Israel¡, etc., aparte de algunos tratados originales sobre oftalmología como De oculis, Regimen sanitatis, etc.

Sobre filosofía y teología destacan sus comentario aristotélicos De anima, Parva naturalia, Historia Animalium. así como Scientia libri de anima y Exposiçao sobre os libros do beato Dionisio Aeropagita.

Dentro de sus comentarios y tratados sobre el alma merecen Scientia libri de anima, Quaestiones libri de anima y Expositio libri de anima, que junto con el Liber de morte el vita y el Liber naturalis de rebus principalibus naturarum.

En teología siguió la línea tradicional del Agustinismo contra el Aristotelismo averroísta, rechazó expresamente el Monopsiquismo. Suyo es Exposigáo sobre os livros do beato Dionisio Areopagita, que es un comentario al pseudo Dionisio. Otra obra teológica son los Sermones praedicabiles.

Su obra cumbre fue Tractatus, más tarde conocido como Summulae logicales magistri Petri Hispani, que alcanzó gran difusión gracias a que su contenido concordaba perfectamente con la solución gnoseológica del realismo moderado, predominante en las principales corrientes filosóficas de la época. Este tratado fue un importante manual de lógica que se utilizó en las universidades europeas desde el siglo XIII hasta el XVII, cuando fue desbancado por la filosofía y la ciencia modernas. Los iniciadores de esta tendencia estaban en la Facultad de Arte de la Universidad de París fueron Guillermo de Shyreswood y Lamberto de Auxerre, de los que Pedro Hispano fue discípulo. Se hicieron 48 ediciones de su Summulae logicalis, aunque con diversos títulos y contenidos.

El carácter meramente formal de su doctrina lógica hizo que fuese compatible con las diversas tendencias filosóficas, consiguiendo una gran aceptación de este compendio como texto escolar. De ella derivan los versos y palabras mnemotécnicas de la lógica formal clásica.

La lógica simbólica es un sistema formal que analiza los signos y lo que designan. Tradicionalmente, la Lógica positiva entiende que el significado es la relación que existe entre las palabras y las cosas, y su estudio tiene un fundamento empírico: puesto que el lenguaje es un reflejo de la realidad, sus signos se vinculan con cosas y hechos. Por el contrario, la Lógica simbólica de Pedro Hispano usa una notación matemática para establecer lo que designan los signos, y lo hace de forma más precisa y clara que la lengua también constituye por sí misma un lenguaje, concretamente un metalenguaje (lenguaje técnico formal) que se emplea para hablar de la lengua como si de otro objeto se tratara: la lengua es objeto de un determinado estudio semántico.

Súmulas de lógica tiende a fijar la significación de los términos de la lógica y el valor de los argumentos con vistas a la disputa escolástica, con recursos nemotécnicos para el aprendizaje, por lo que pone en dísticos latinos diversas reglas de lógica, inspiradas en Aristóteles, Profirio y Boecio, pero reelaboradas por él.

Esta obra puede dividirse en dos partes principales. La primera versa sobre las doctrinas de la "lógica antigua" (logica vetus) y la "lógica nueva" (logica nova), y la segunda parte contiene doctrinas que han sido tratadas por la lógica moderna, esto significa que discurre sobre las propiedades de los términos.

No solo fue una de las obras más editadas en la Edad Media, sino también comentadas. Fueron insignes comentaristas Simón de Faversham, Roberto Anglicus y Guillermo Arnaldi, en el siglo XIII, y Juan Versor, Gerardo de Harderwijk, Pedro Tartareto, Juan Buridan y Marsilio de Inghem en el XIV. Continuaron sus comentarios en los primeros siglos de la Edad Moderna, época que viajó hasta América y a otras partes, gracias a las órdenes misionales, como por ejemplo Domingo de Soto, Alonso de la Vera Cruz o Tomás de Mercado. No es para menos pues, las Súmulas de Pedro Hispano junto con la Suma de lógica de Lamberto de Auxerre y las Introducciones a la lógica de Guillermo de Sherwood, fueron los textos que mejor recogieron el legado medieval de la Lógica filosófica.

LÓGICA SIMBÓLICA DE PEDRO HISPANO

Pedro Hispano | Real Academia de la Historia

Zeferino González, Pedro Hispano